本處所轄灌溉區域位於臺灣西部,以大肚山台地為界,分為兩個灌概地區,一為大肚山台地東麓至中央山脈之間的台中盆地;另一地區為大肚山台地西麓至西部海岸間的大肚、清水、大甲、苑裡等沿海平原。

依灌溉地區之地理特性,分述如下:

本處主要水源分別取自大安溪、大甲溪及烏溪等三大水系,烏溪水系取水有太平一圳及大突寮圳,其支流頭汴坑溪取水有頭汴坑圳及詹厝園圳;由其支流旱溪取水有涼傘樹支線、五張犁圳、涼益支線、阿嘧哩圳;由其支流筏子溪取水有知高圳、王田圳,烏溪水系最末流段稱為大肚溪,本處大肚工作站所屬大肚圳既由此取水,因本段大肚溪的河床比大肚圳取水口還低,所以本處在大肚工作站設置一大肚圳抽水站抽取大肚溪水源供農田灌溉使用。

由大甲溪水系取水的有白冷圳、東勢本圳、大茅埔圳、老圳、石圍牆圳、八寶圳、葫蘆墩圳系統、內埔圳、虎眼一圳、虎眼二圳、五福圳、高美圳。惟近年大甲溪河床持續刷深造成各圳圳頭取水困難,目前內埔圳及虎眼一圳已增設抽水站抽水補助農田灌溉。

由大安溪水系取水的有卓蘭圳、石壁坑圳、埔尾橫圳、矮山圳、后里圳系統、口潭圳、新店圳、鯉魚潭圳、苑裡圳、日南圳、九張犁圳。惟近年大安溪河床持續刷深造成各圳圳頭取水困難,目前口潭圳已增設抽水站抽水補助農田灌溉。

隨著河床的變化使得本會由河川取水供農田灌溉的任務越來越困難,不論取水工程的建置需越來越多的經費,此外抽水站的電費更是本處沉重的經費負擔。

轄區內地質分為4種,苗栗縣苑裡鎮、臺中市后里區、新社區、大肚區等部份地區屬紅土層,大甲區、清水區屬沙灰色土質,其餘地區均為壤土及砂質壤土。

本處轄區涵蓋大臺中市全境及苗栗縣苑裡、通霄、卓蘭、三義等鄉鎮,現有灌溉面積 25,579 公頃(113年1期作灌溉面積)。

本處轄區的灌溉型態係屬於河川引水型態,主要灌溉水源為大安溪、大甲溪、烏溪,轄區內灌溉總面積約為25,579公頃,水稻面積約21,313公頃,占總面積之82%,至於各溪系的水稻種植面積分別為:大安溪8,990公頃、大甲溪9,538公頃,及烏溪2,785公頃。(113年第一期作)

旱作管路灌溉設施,可適時適量灌溉,節省灌溉用水量,降低人工成本,灌溉較為均勻,提高作物品質及產量,增加農民收益。本處自民國75年度起辦理推廣旱作灌溉計畫,迄今申請施設面積約4,016公頃,農戶數8,025戶。辦理地區包括苗栗縣卓蘭鎮、大湖鄉、臺中市豐原區、東勢區、新社區、后里區、石岡區、外埔區、太平區及和平區等地區,多數栽種果作(葡萄、梨子、楊桃、柑橘、甜柿……等)及花卉(蘭花……等)。

本處設置監測總站,以23個工作站為監測分站,共計251個監視點並於每二個月檢驗一次,倘有水質檢驗不合格之情事,則採增加臨時監測點或提高監測頻率方式以確保灌溉用水品質。每年辦理搭排水質稽查作業,有異常或違規情形之搭排戶則限期改善並持續追蹤至完成改善,方予以解除列管。

農田排水的各灌溉渠道由工作站加強巡視用水外,並雇用水門看守工225名看守340個處所,協助排水管理,對於颱風、豪雨等災害防範效果極佳。

每年舉辦小組長聯席會議一次,宣導處務推動現況及聽取基層小組業務推行事宜以提升服務品質。

由工作站人員負責灌溉渠道維護、巡防及檢修。

本處至113年度於大甲溪及大安溪水系,共完成建置32個即時資料傳輸流量站,位於工作站及取水口位置可以利用網際網路24小時監看雨量及取水口流量即時資料,以利灌溉用水的調配管理。

本溪發源於雪山山脈之大壩尖山(標高3,505公尺)西麓,最高海拔3,396公尺,上游流水山澗,雪山坑、烏石坑等溪,主流與馬達拉溪、次高溪會合後,向西南流至雙崎河床漸呈寬闊之氾濫平原,河道形成網狀流路,並略轉向西北。經卓蘭沖積,扇流於丘陵間受束於七塊厝(山線鐵路之泰安)河隙部後,河床再度放大,右岸於鯉魚潭再納入景山溪(哆囉涸溪),仍朝向西北,跨火炎山與后里台地之間,而造成廣大沖積平原,於呈顯著掘鑿曲流,殆為標準峽谷地形,右岸有馬達拉、北坑、老庄、景山等溪,左岸有次高、大雪、南坑、無名溪,並於大安鄉入海,流域集水面積765平方公里,河流長度96公里。

大安溪流域北與頭前溪、後龍溪、南與大甲溪為鄰,東迄雪山山脈分水嶺,西臨台灣海峽。行政區域跨及苗栗縣、臺中市,苗栗縣部分有:泰安、卓蘭、大湖、三義、苑裡等5鄉鎮。臺中市部分有:和平、東勢、后里、外埔、大甲、大安等6區。流域形狀東西長、南北狹,形如茄狀,平均坡度1:63,上游1:21,中游1:55,下游1:90,流短坡陡為台灣急流河川之一。

由大安溪取水灌溉圳路有11條,灌溉面積為10,616公頃,由於河川源高流短,坡度甚大,每年十月至翌年五月間梅雨來臨以前屬於旱季,第一期作春耕插秧整田期為缺水期,旱季雨量約僅占年雨量之2%,大安溪灌區位在缺水地區,每年第一期作春耕期間,均需臨時組織成立大安溪分水調節隊,加強分水調節方能完成灌溉任務雨量常有不足30毫米,甚至二、三個月連續無雨之情況。大安溪現尚未完成水庫或調節池等水利設施,因此現在為缺水地區。每年第一期作春耕用水期間,均需臨時組織成立大安溪分水調節隊,加強分水調節方能完成灌溉任務。

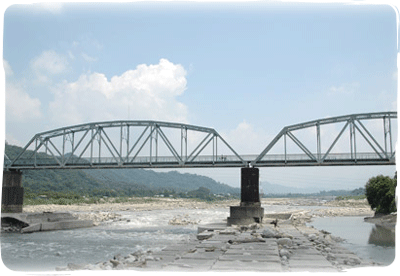

本溪發源於中央山脈之雪山及南湖大山,雪山海拔3,884公尺,南湖大山海拔3,740公尺,上游分水嶺、大甲溪高峰多在3,000公尺以上,流域開展,諸溪輻輳於太保久而成大甲溪幹流,經梨山佳陽寬廣河谷至達見。達見以下河流呈帶形:經谷關、白冷、馬鞍寮至東勢流入平原,通石岡蜿蜒西流,在梧棲北注入台灣海峽。流域面積1,236平方公里,平均坡度1:60、上游1:36、下游1:90亦屬台灣急流河川之一,河流長度140.21公里。

本溪北鄰大安溪,東北為淡水河及蘭陽溪,東迄脊樑山脈分水嶺,而與台灣東部河系之立霧溪為鄰,南接烏溪、西臨台灣海峽。行政區域屬台中市,流經和平、東勢、新社、石岡、豐原、后里、神岡、外埔、大甲、大安、清水等11行政區。由大甲溪取水灌溉圳路有15條,灌溉面積為12,244公頃。

本溪系水力資源蘊藏最豐,為水力發電最優之河川,因此大甲溪流域開發計畫得以早日實施,實由其優異之條件所致。本溪自上游至下游已完成有德基水庫、德基發電廠、青山埧青山發電廠、谷關埧谷關發電廠、天輪埧天輪發電廠與天輪后池堰及石岡埧等等,由於上列之水庫、調節池等發揮了發電配合下游公共給水、農業用水等用水量調蓄之功能,下游各用水標的用水之穩定性已大獲改善。

本溪發源于中央山脈合歡山西麓,迂迴山谷間,全長117公里,流域面積2,035平方公里,占南投縣、臺中市、彰化縣等4縣之27.5%,為台灣第四大河川。依其特性分類與淡水河、蘭陽溪、濁水溪、高屏溪等同屬平地河川。

本溪支流密佈,主要水系可分為

- 烏溪幹流及上游北港溪水系

- 南港溪水系

- 貓羅溪水系

- 大里溪水系

- 筏子溪水系

後兩個支流水系屬於本處灌區。

本溪北鄰大甲溪、東南兩側為毗鄰之濁水溪所包圍、西臨台灣海峽,東南長約84公里、南北寬約52公里,略似桐葉狀。流經南投縣之仁愛、國姓、魚池、埔里、草屯、名間、中寮、南投等8鄉鎮。臺中市之和平、豐原、潭子、神岡、大雅、沙鹿、太平、大里、霧峰、烏日、大肚及彰化縣伸港鄉全部等。本處屬烏溪水系之灌溉圳路有12條,灌溉面積為3,147公頃,其中最末游之大肚圳,以電動抽水機抽取烏溪水源,導入大肚圳,灌溉用水較為不便,其餘各圳平時水源豐沛,均以雙期作水稻續灌為主。

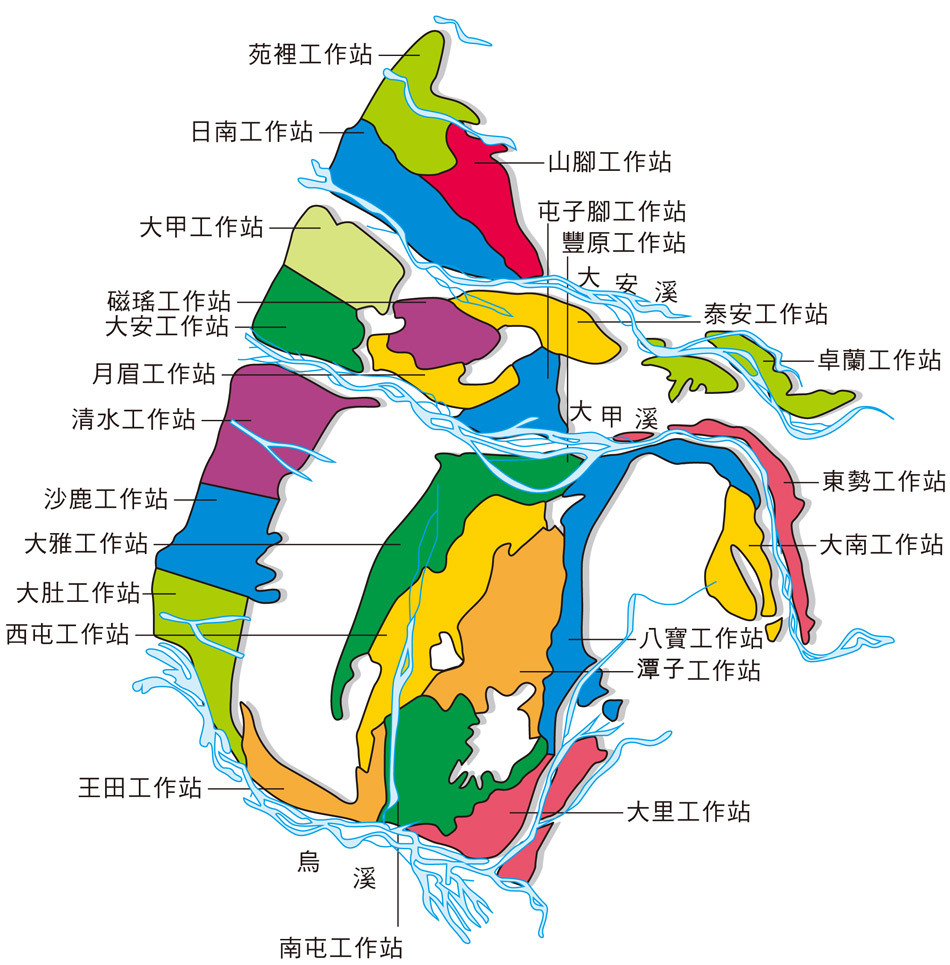

灌溉轄區由北至南工作站依序為:苑裡工作站、日南工作站、山腳工作站、大甲工作站、大安工作站、磁搖工作站、泰安工作站、卓蘭工作站、月眉工作站、屯子腳工作站、清水工作站、豐原工作站、東勢工作站、沙鹿工作站、大雅工作站、大南工作站、大肚工作站、西屯工作站、潭子工作站、八寶工作站、王田工作站、南屯工作站、大里工作站。

臺灣地處亞熱帶,溫暖多雨,日照充足,頗適農耕。然因雨量分佈不均,河短流急,地質脆弱,屢為洪水旱害所困。先民篳路藍縷,開埤築圳,從事灌溉 農業,始奠今日繁榮之基。灌溉是與農業並存的古老生活藝術,也是現代的生存科學。水田灌溉更是我們老祖宗之智慧結晶。臺灣灌溉事業極為發達,也一向為政府所重視,其管理與成效均聞名於世界。政府自民國65年起,藉加速農村建設計畫,改善農業結構計畫,健全農田水利會計畫,農業綜合調整方案,減免農田水利會費補助計畫等,辦理灌溉排水設施更新改善,成果顯著。目前全臺灌溉面積約50萬公頃,其精華部分在各地農田水利會所轄之38萬公頃之內,封水源取水設施,輸水渠道,構造物等必需依計畫逐年更新改善,以確保農田灌溉機能。

隨著經濟快速發展,土地高度利用,原屬農田排水功能之設施,已形成多標的之區域性排水。而早年施設之排水系統,係以農地排水為標的,容許某種程度之浸水。近年來因工商業快速成長,需求標準提高,為保護人民生命財產安全,減輕颱風豪雨淹水災害損失,政府自民國62年開始致力於推動辦理排水改善工作,已發揮了改善功效。但因地形、地質、天然條件上之不良影響,排水路易淤積,且縣、市政府維護管理工作受限於經費,人力不足,加以土地大量開發為非農業使用及都市化,使水土涵養能力大幅降低,導致逕流量增加,洪水流量越來越大,使既有排水路無法滿足排水之需求。颱風豪雨時,地勢較低窪地區仍常發生淹水災害。

自民國87年起,已陸續報請中央編列經費,補助地方辦理區域排水改善及維護工作,以保護人民生命財產安全,維護國家整體發展之健全。

全臺目前灌溉面積約38萬餘公頃,分由全臺15個農田水利會管理營運,灌溉用水大部份取自於河川逕流,蓄水庫、或取自地下水,並經輸水聯絡渠道、幹渠、支渠、分渠及田間小給等渠道輸送,接引至田間滋潤作物,生物才能蓬勃生長,開花結果。

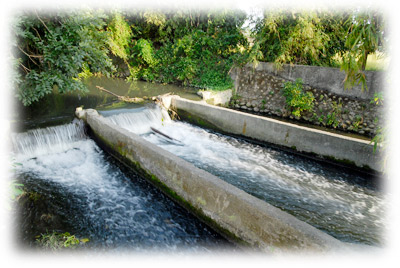

取自河川,蓄水庫或地下水等之灌溉用水,需經由聯絡渠道、幹渠、支渠、分渠、小給等輸水路。全臺灌溉區內計有44,533公里之多。並附屬多種多數之相關構造物。

臺灣地區雖然水利事業相當發達,惟部份地區仍因水源不足,或受地形地勢的限制,致無法引用適當水量灌溉農田,滋潤作物,致產值低落;農業經濟不振,農村蕭條。為提昇當前農業活動與成效,經詳細規劃,改善輸水設施,同時推動省水之噴灌方法後,農產品倍增,農民收益增加,農村經濟繁榮。

水是萬物生命的泉源,沒有它萬物無法滋潤生長。每年二、三月間為枯水時期,部份缺水地區的農作物需水孔急,本處為謀求補救辦法,將剩餘之農業用水,作有效的分配與運用引灌需水地區的農田,使農作物能適時地獲得水的滋潤,有助農村的均衡發展。